-

유재석의 mbti 결과를 보고 느낀 점 (ft. mbti는 정확한가?)카테고리 없음 2020. 9. 20. 23:48

출처: <놀면 뭐하니?> 유튜브 <놀면 뭐하니?>에서 각자의 성향을 곡에 녹여내기 위해 mbti(성격 유형 선호 지표)를 분석하는 장면이 있었다. 이효리, 비, 유재석 세 명 중 특히 유재석의 결과가 인상적이었다. 외향적인 성향일 거라고 생각했던 그는 첫머리가 I(Introversion:내향형)로 시작했기 때문이다. 연예인은 매체로 자주 접하기 때문에 사적으로는 평소 어떤 성향인지 전혀 알 수 없지만, mbti 결과에 고개를 세차게 끄덕이며 수긍하는 유재석의 모습을 보면 평소에는 내향적인 성향이 강하다는 걸 유추할 수 있다.

출처: <놀면 뭐하니?> 유튜브 mbti의 신비하고 이상한 부분

mbti는 해마다 200만 명이 검사를 진행한다. 포춘 500대 기업부터 대학, 교회, 군대, CIA까지 이 지표를 활용하고 있다고 한다. 문제가 되는 건 이 부분이라고 생각한다. 수많은 기업이 인성 검사로 mbti를 채택했다. 적재적소에 인력을 투입하면 일하는 사람도 기업도 좋다. 고용자는 일을 하며 얻는 만족감이 상대적으로 높을 것이고, 여기에 퍼포먼스까지 좋다면 기업 입장에서 손해 볼 게 없다. 하지만 이건 mbti가 객관성을 띨 경우에 해당되는 이야기이다. 모든 기업은 원하는 인재상이라는 게 있다. mbti는 자신이 입사하고 싶은 특정 기업의 인재상에 '맞춰서' 자신의 실제 성향과 다르게 문항을 선택할 수 있다. 물론 서류 심사와 심층 면접으로 변별력이 생기겠지만, mbti가 채용 과정에서 한 사람을 제대로 관찰할 수 있는 지표가 될 수 있느냐의 여부는 한 번쯤 생각해 봐야 한다.

mbti의 탄생 과정을 보면 고개를 갸웃하게 만드는 점들이 꽤 있다. 책 <성격을 팝니다>는 mbti의 탄생과 역사를 상세하게 다루었는데, 이 책에 나온 사실을 바탕으로 mbti의 신비하고 이상한 부분(?)에 대해 이야기해 보려고 한다.

아마추어가 만들었다?

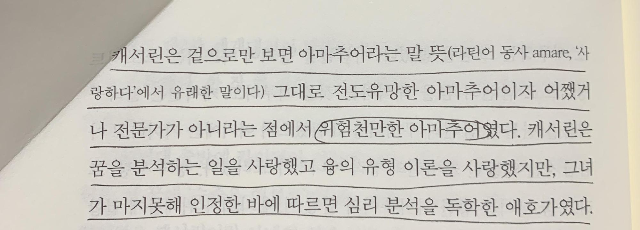

<성격을 팝니다> p148 무엇보다도 캐서린에게는 굳은 신념이 있었다. 분석 과정에서 다소 과학적 엄밀함이 부족하더라도 아마추어의 선한 열정으로 극복할 수 있다고 믿었다. 이사벨 역시 훗날 마이어스-브릭스 성격 유형 지표가 과학자들과 통계학자들에게 거세게 비판받을 때도 어머니처럼 아마추어의 선한 열정에 의지해 혹평을 견뎌 낸다.

<성격을 팝니다> p150<성격을 팝니다>에는 세계 제 2차대전이 있기 전 mbti를 만든 '캐서린 브릭스'와 그녀의 딸 '이사벨 마이어스'의 이야기가 자세하게 기록돼 있다.

그들이 mbti를 만들게 된 동기는 선했다. 캐서린은 아이들이 인생이라는 학교에서 어느 진로를 택하는 것이 그들의 성격에 가장 적합한지 판단하는 데 쓰일 심리적 기술을 제공하고 싶다고 생각했다.

순수한 의도와는 별개로 캐서린과 이사벨이 심리학계에서 논란의 대상이 되는 이유는 그들이 전문가가 아니라는 점이다. 어머니인 캐서린은 농업학, 딸 이사벨은 정치학을 전공했다. 게다가 학문적 연구라기에는 매우 허술한 환경이었다. 캐서린은 자신이 가르치던 아이들과 그들의 어머니를 대상으로 연구했다. 당시에는 심리학 연구를 진행할 때 지켜야 할 윤리강령이 갖춰지지 않았기 때문에 연구 대상자는 비윤리적인 상황에 노출된 그대로 진행되었다.

'헨리 머레이'는 체계적이고 과학적인 연구를 통해서 인간학(personology)이라는 용어를 만든 심리학자이다. 그와 캐서린은 정신의학 분야의 개척자 '카를 융'의 심리학을 따랐지만 전문가와 아마추어라는 큰 차이가 있었다.

머레이와 캐서린은 1910년대와 1920년대에 성격을 진단하는 설문지를 각각 개발하며 오랜 세월을 보냈다. 머레이는 하버드 대학의 사무실에서 그리고 캐서린은 주방에서 작업했다. 머레이는 뉴욕 사회와 과학계 인사들을 대상으로 그리고 캐서린은 자신이 교육하던 아이들의 어머니들을 대상으로 작업했다.

<성격을 팝니다> p186성격은 영원히 변하지 않는다?

한 실험에서 mbti 검사를 실시한 후 5주가 지나서 다시 검사를 진행했는데, 절반의 사람들이 전과 다른 결과가 나왔다고 한다. 그 이유는 무엇일까?

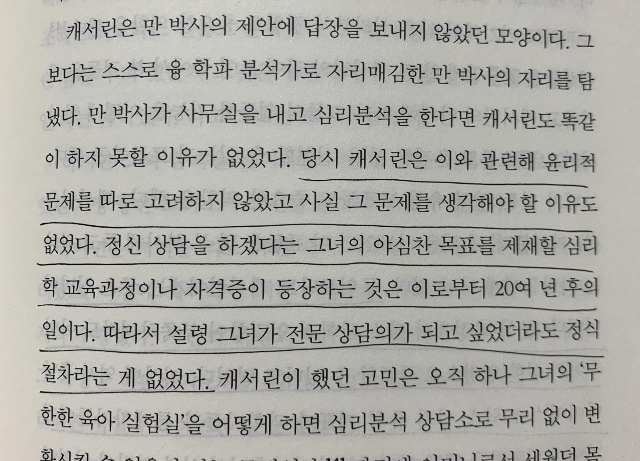

93개의 문항에 응답자는 스스로 판단해서 체크를 하기 때문에, 본인이 의도했든 의도하지 않았든 자신의 실제 모습과 다르게 응답할 수 있다. 경험에 비춰 일관적이지 않은 상황을 떠올리고 그때 했던 행동을 기반으로 응답을 하니 결과도 일관적으로 나오지 않는 것이다. <성격을 팝니다>에 나온 부분이 자기보고(self-report)형 검사의 한계를 잘 보여준다.

“자신의 단점을 부끄럽게 여기는 경우도 있고, 실험자에게 잘 보이고 싶은 경우도 있다. 혹은 특정한 유형으로 자신의 모습을 각색하고, 자신이 쓴 가면을 다른 사람들이 사실로 믿어 주기를 바란다. 그 동기가 무엇이든 여기서 핵심은 사람들이 자신이 아는 진실을 그대로 얘기하지 않는다는 점이다.”

<성격을 팝니다> p186사람의 성격은 태어나면서부터 줄곧 일관적이라는 캐서린의 주장에 부합하지 않는 실험 결과이다. 애초에 캐서린의 주장도 객관적인 근거가 단 하나도 없다.

mbti의 또 하나의 한계점은 한 인물에게 두 가지의 성향이 양립되지 않는다는 점이다. 외향성과 내향성, 이성과 감성 등을 이분법적으로 배치해 동시에 지닌 사람은 양자택일할 수밖에 없다.

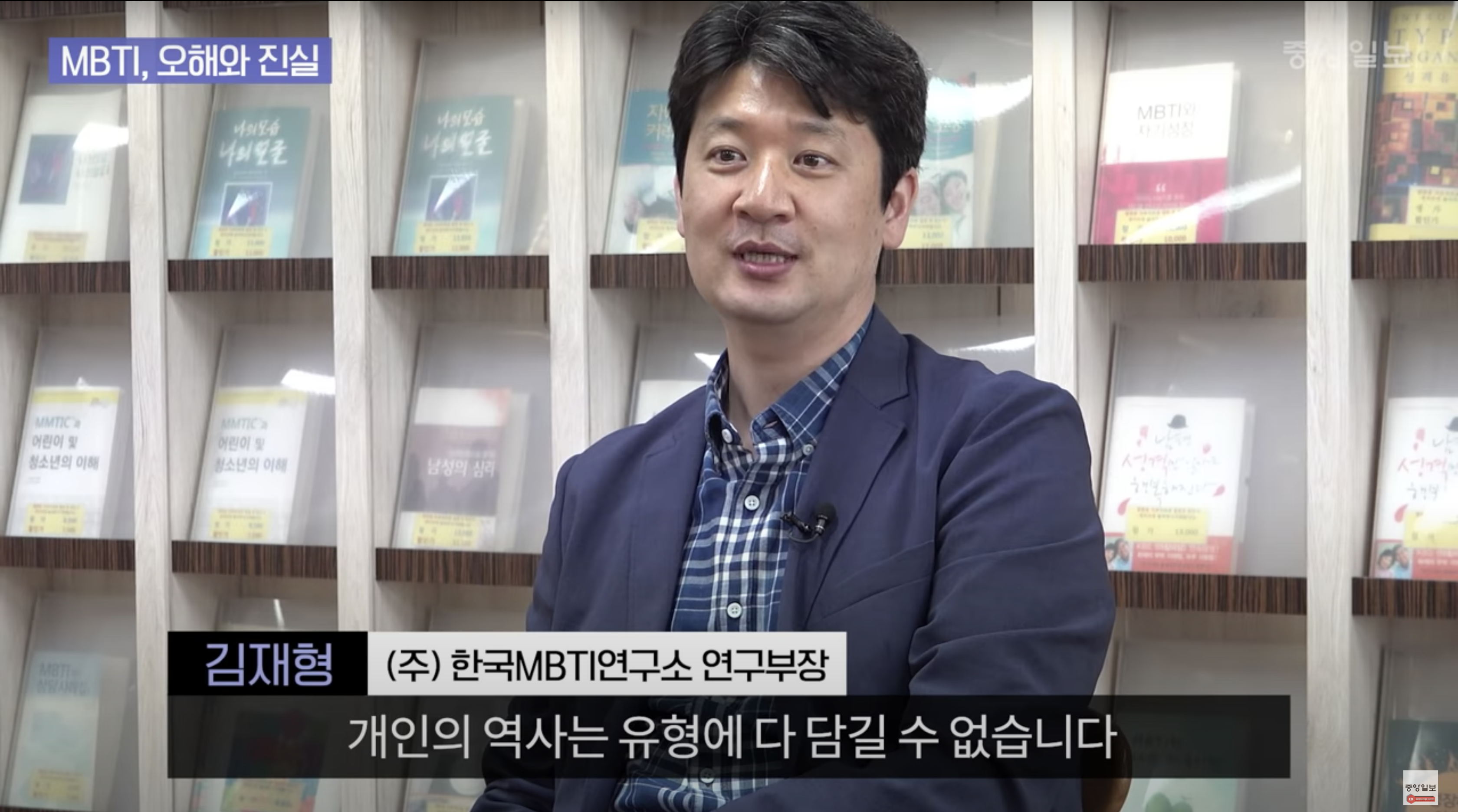

<성격을 팝니다> p149 개인의 역사는 유형에 다 담길 수 없습니다

유재석이 isfp라는 결과에 고개를 끄덕이며 "맞아, 맞아"라고 대답한 것을 나는 이렇게 이해했다. 겉모습으로 모든 걸 판단해서는 안 된다고. 성격이라는 것은 원래 아주 복잡해서, 대표성을 띠는 몇몇 부분이 부각되어 보일 뿐 사실은 겉으로 잘 보이지 않는 모습들도 지니고 있다고. tv에서 보여주지 못한, 또는 평소에 잘 인식하지 않고 살았기 때문에 몰랐던 자신의 성격을 mbti 결과가 대신 말해주고 있는 것 같아서 유재석은 박수를 치며 공감했던 게 아닐까 싶다. 그런 면에서 mbti는 충분한 대화를 나누기 어려운 사이에서 급속도로 서로의 성격을 유추할 수 있는 수단이 된다. 즉 많은 이야기를 나누지 않고도 대표성을 띠는 성향을 금방 알기 쉽다.

하지만 하나의 지표로 사람을 섣불리 판단할 수 없다는 한계점은 명확하다. 게다가 아마추어가 만든 지표라면 더더욱 그렇다. 성격은 삶에서 어떤 경험을 하느냐에 따라 두드러지는 성격이 깎일 때도 있고, 내재돼 있던 특정 성향이 표출되기도 한다. 이렇게 변화무쌍한 성격을 정확하게 알려주는 지표는 mbti는 물론이고 아직까지 만들어지지 않았다. 어쩌면 성격을 100% 알기란 과학계에서 영원히 풀어야 할 숙제일 수도 있다. 본인도 알지 못하는 내면을 심심치 않게 발견해 놀라기도 하는 것이 바로 사람의 성격이니까 말이다.

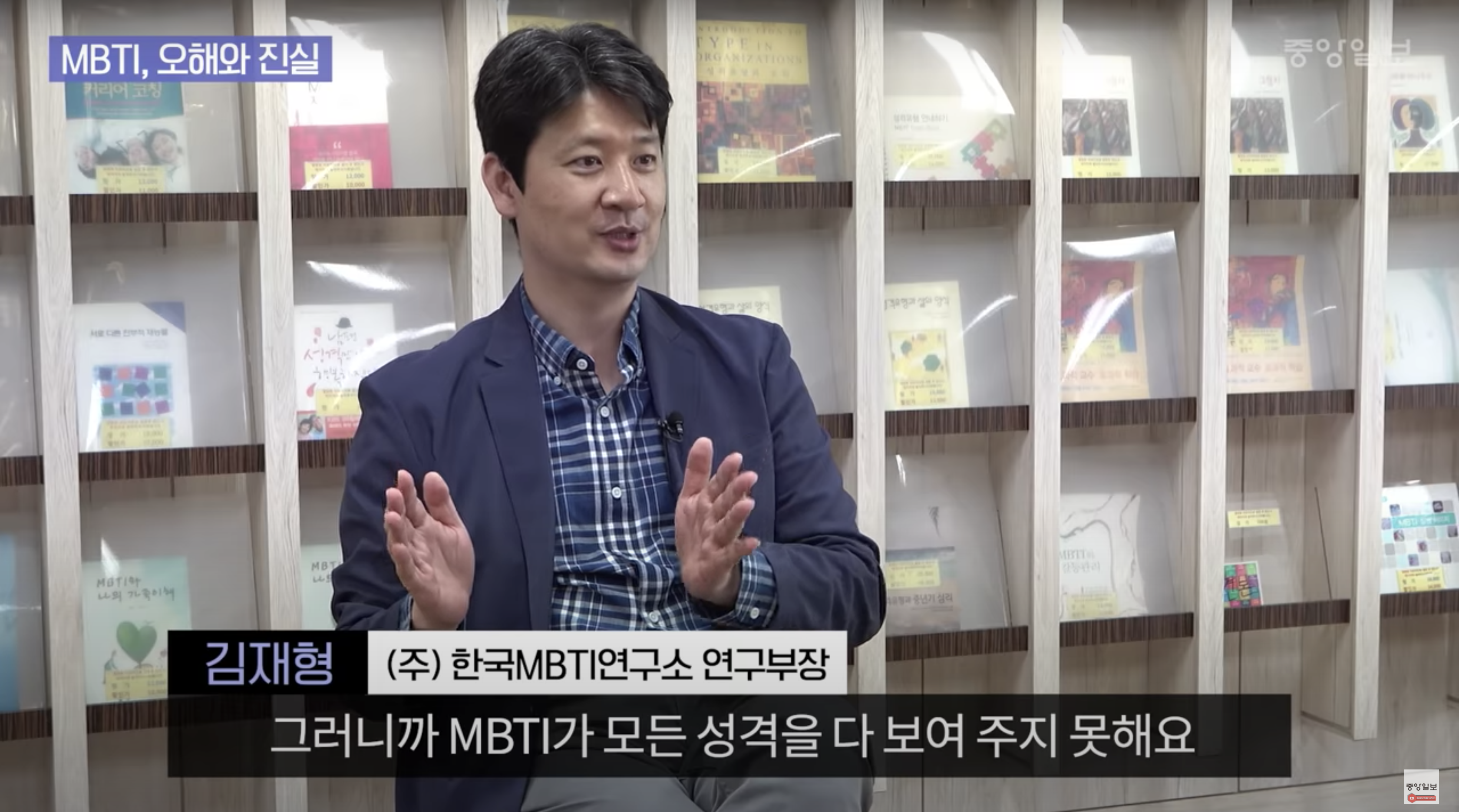

"개인의 역사는 유형에 다 담길 수 없습니다." 한국MBTI연구소 김재형 연구부장이 중앙일보 인터뷰에서 한 말이다. 나는 이 말에 전적으로 동의한다. 지표는 지표일 뿐이다. mbti 그 자체로서 누군가의 인생을 대변할 순 없다. 인터넷에 떠도는 mbti 테스트를 진지하게 받아들이지 말자. 김재형 연구부장의 솔직한 인터뷰에서도 알 수 있듯이 맹신이나 과몰입은 반드시 삼가야 할 것이다.

출처: 중앙일보 유튜브 ※ 본 콘텐츠는 로크미디어로부터 제작비를 지원받았습니다. ※

성격을 팝니다 - 교보문고

2018년 뉴욕 타임스 평론가 선정 올해의 책 2018년 이코노미스트 선정 올해의 책 2018년 멘탈 플로스 선정 올해의 책 2018년 스펙터 선정 올해의 책 MBTI는 세계에서 가장 대중적인 성격 검사 방법이다

www.kyobobook.co.kr